核医学细菌感染显像剂

据世界卫生组织统计,世界范围内25%的死亡是由细菌感染性疾病引起的。当前人们遇到炎症,在并不区分是细菌性炎症还是非细菌性的时候,就选用抗生素,这样不仅耽误了疾病的治疗,还诱导产生了大量的耐药细菌。针对这一大难题,各国科学家研制和开发了各种细菌感染显像剂,这些显像剂只在细菌感染部位高度特异性聚集,因此能够精确定位出细菌感染灶,对临床细菌感染的诊断具有巨大的应用价值。

在临床上核医学显像是非常好的无创伤全身显像方法,通过放射性核素标记对细菌具有靶向性的物质,再结合单光子发射计算机断层成像术(Single-photon emission computed tomography,SPECT)和正电子发射断层成像术(Positron emission tomography,PET)追踪放射性信号。由于放射性核素的示踪特性,不仅可以定位全身各个部位的细菌感染灶,还可以测定细菌感染灶的数目。本文主要介绍了核医学细菌感染显像剂的机制和研究现状。

1、放射性核素标记的抗菌药物

肽聚糖是组成细菌细胞壁的特有成分,在细菌细胞壁合成过程中需要青霉素结合蛋白(Penicillin-binding protein,PBPs)发挥转肽酶活性,促进肽聚糖的交联。头孢菌素能竞争结合PBPs,抑制肽聚糖交联,使细菌不能合成完整的细胞壁。科学家将锝(99mTc)标记的头孢唑肟(Ceftizoxime)分别在正常鼠模型、大肠杆菌(Escherichia coli,E.coli)诱导败血症鼠模型、酵母聚糖诱导鼠炎症模型上进行了全身分布实验,发现99mTc-ceftizoxime仅在败血症模型的脓肿部位显示出高摄取特性和高脓肿/背景分布比值,说明99mTc-ceftizoxime能够在E.coli感染部位高度聚集,而在非细菌引起炎症部位不聚集,具有区分细菌感染和无菌炎症的特性。类似的还有99mTc标记头孢哌酮(Cefoperazone),它在金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus,S.aureus)感染部位有高摄取。

除头孢类抗生素之外,研究者们还将研究范围扩展到喹诺酮类抗生素。环丙沙星(Ciprofloxacin)是氟喹诺酮类广谱抗菌药,可与细菌内DNA促旋酶结合,阻断DNA复制达到抗菌作用,是最早应用于临床的细菌感染显像剂。国际原子能机构对来自8个国家的900名病人进行了一次最大规模的临床试验,结果显示,在细菌性脓肿和含感染细菌的组织病灶有高摄取,临床诊断敏感性是88%,特异性为82%,具有很高的阳性检出率,且与临床传统细菌检测方法结果相符。正常人的早期显像表明,其主要聚集于肾,肝和脾有较少摄取,骨、骨髓、肌肉、软组织和胃肠道无聚集,适合胸腹部成像。由于99mTc标记环丙沙(InfectonTM)良好的显像特性、安全性和有效性,它也是到目前为止研究最多,且已应用到人体试验的为数不多的细菌感染显像剂之一。目前,由Draximage Inc.生产的99mTc-Ciprofloxacin(InfectonTM)已进入了临床Ⅱ期研究。

卡那霉素(Kanamycin)属氨基糖苷类抗生素,通过与30S核糖体结合从而致使mRNA密码误读。科学家对99mTc标记卡那霉素进行了体内生物分布实验,发现99mTc-Kanamycin主要通过肾排泄,并且在30 min后,S.aureus感染部位显示出高99mTc-Kanamycin摄取。

自20世纪以来,研究者们就-直致力于用核素标记抗菌药物检测细菌感染,到目前为止已涉及到头孢菌素类、氨基糖苷类、喹诺酮类等各种抗生素。这类显像剂应用了人类常用的抗生素分子,无毒且具有很好的组织相容性,抗生素用量低(只需示踪量),抗生素标记物不会产生治疗效果,具有很好的显像性。但需要指出的是,99mTc Ciprofloxacin (InfectonTM)标记环丙沙星虽然目前研究最多,但其化学结构不确定,放射性化学产率低,纯化步骤复杂,并且制备过程需要加热,这些对临床制备也造成了困扰。此外,核素标记抗菌药物在细菌感染部位的摄取机制尚不明确,并且通过该方法还有增加细菌耐药性的可能性,因此限制了标记抗菌药物的发展和在临床诊断中的应用。

2、放射性核素标记的噬菌体

噬菌体(Bacteriophage)是一种只对细菌具有天然特异性的病毒,通过与细菌表面的特异性受体结合,将病毒基因插人细菌,将细菌作为宿主进行增殖,并引起细菌裂解。早在1920年临床上就有使用噬菌体治疗细菌感染的案例,但后来逐渐被抗生素治疗所取代。大多数噬菌体侵染的细菌谱要比抗生素的抗菌谱窄,甚至有的可以特异到单一菌种,因此由于噬菌体的特异性和相对安全性,可研究用噬菌体定位细菌感染,将其发展为新型细菌感染显像剂。

Rusckowski等科学家尝试使用99mTc标记M13噬菌体,选用E.coli strain 2537、E.coli strain 25922、S.aureus strain 29213作为测试菌,通过小鼠体外和体内实验评价99mTc标记M13噬菌体与细菌结合的亲和性大小。在3种测试菌中,M13噬菌体对E.coli 2537的结合亲和力最高,并且对活菌和死菌具有几乎相等的亲和性。动物实验也显示,其在细菌感染部位显示出高摄取特性和高的摄取/背景分布比值。体内生物分布实验显示,M13噬菌体在肝部和内脏聚集最多,在肺部迅速聚集,之后迅速降低。在胃部和内脏的聚集可能是由于噬菌体靶向体内内源性细菌产生。在肝、内脏及肺部的非特异性摄取,限制了其在这些部位的应用。

虽然99mTc标记噬菌体在体内外可以与细菌特异性结合,并显示出良好的成像特性,但如果将其进一步应用于人体,其安全性和有效性尚待进一步证实;并且由于噬菌体具有宿主特异性,也限制了其应用范围。

3、放射性核素标记的抗菌肽

抗菌肽(Antimicrobial peptide,AMPs)是动物先天性免疫的重要组成部分,由于富含疏水和碱性氨基酸(赖氨酸、精氨酸),所以多数抗菌肽都带正电荷。抗菌肽对细菌的靶向大都是通过其阳离子区域(带正电荷)与微生物细胞膜/细胞壁中带负电荷的磷壁酸/磷脂之间靠静电相互起作用,而正常哺乳动物细胞负电荷脂质分布在细胞膜内侧,这就解释了在生理pH下阳离子抗菌肽与哺乳动物细胞结合弱的原因。

UBI 29-41是人类阳离子抗菌肽ubiquicidin第29-41个氨基酸片段(MW 1.69 kD),氨基酸序列是Thr-Gly-Arg-Ala-Lys-Arg-Arg-Met-Gln-Tyr-Asn-Arg-Arg,具有6个正电荷氨基酸(5Arg+1Lys)。Welling等科学家首次用99mTc标记UBI 29-41诊断细菌感染,动物实验显示其在细菌感染部位迅速聚集,而在无菌炎症部位没有聚集或聚集很低,说明99mTc-UBI 29-41是一个敏感性和特异性都很高的检测细菌感染的工具,并且人体研究表明,99mTc-UBI 29-41静脉注射后无明显副作用。此外,各国科学家使用99mTc-UBI 29-41进行了临床试验,在不明原因的高热、骨髓炎、糖尿病足、假肢关节感染、脓毒性关节炎、菌血症等的诊断中,99mTc-UBI 29-41都得到了很成功的应用。科学家在198个病人中进行了临床试验,诊断结果显示,99mTc-UBI 29-41敏感性为96.3%,特异性是94.1%,准确性是95.3% ,阳性预测值是95.1%。Assadi等使用 99mTc-UBI 29-41诊断55例疑似患有足部骨髓炎的病人,诊断结果显示37名病人患有骨髓炎,18名病人未患骨髓炎。通过骨扫描对诊断结果进行确认,99mTc-UBI 29-41诊断的灵敏性、特异性、准确性高达100%。不管动物研究还是人体研究,都表明人工合成短肽UBI 29-41最有望成为理想的细菌感染显像剂。

4、放射性核素标记的核苷及其类似物

哺乳动物细胞的胸腺嘧啶激酶(Thymdine kinase,TK)特异性很强,只能使胸腺嘧啶核苷磷酸化,而细菌和病毒(如单纯疱疹病毒HSK1)TK的特异性较差,能催化尿嘧啶、羟甲基无环鸟苷等多种核苷及类似物的磷酸化,使其滞留于病原菌体内,所以可利用微生物的胸腺嘧啶激酶作为靶点研制新型细菌感染显像剂。基于此,人们合成了多种放射性核素标记的核苷类似物。

1-(2-脱氧) 2-氟阿糖尿苷(FIAU)和3-去氧-3’ -氟胸苷(FLT)是-种胸腺嘧啶类似物,是内源性细菌TK的底物。科学家使用125碘(125I)标记FIAU,检测细菌感染,结果显示125I-FIAU能抑制野生型大肠杆菌(WT E.coli)的生长,但对TK缺失E.coli没有影响,揭示出WT E.coli能够代谢FIAU。科学家使用125I-FIAU结合SPECT/CT技术在体检测E.coli、

粪肠球菌(Enterococcus faecalis,E.faecalis)、S.aureus、表皮葡萄球菌(Staphylococcus epidermidis,S.epidermidis)、肺炎链球菌(Staphylococcus pneumoniae,S.pneumoniae)感染,检测极限能达到2×106 CFU。

Jang等使用125I-FIAU和3-去氧-3’-F-氟胸苷([18F]FLT)作为鼠伤寒沙门杆菌感染的显像剂,SPECT 和PET 成像结果显示,125I-FIAU 和[18F]FLT在细菌感染部位高聚集,并且感染部位的信号强度随着感染时间和感染数量的增加呈线性增长。

需要指出的是,125I-FIAU 和[18F]FLT只可应用于具有TK基因的细菌。实验中只验证了6种不同的细菌,由于TK 基因在不同细菌的高度保守性,对其他病原菌显像的可能性还需进一步验证。

5、Ga标记的转铁蛋白(Apo-transferrin)

微生物需要铁合成细胞代谢所需物质,在人类和其它哺乳动物中,血液中铁离子浓度很低(<10-12µmol/L),不易被细菌利用。细胞外的铁与蛋白紧密结合,如血清中的转铁蛋白和黏膜表面的乳铁蛋白,而在细胞内,铁多数结合于血红蛋白和铁蛋白中,因此感染人体的细菌必需能从这些蛋白中争夺铁满足自身生长的需要。细菌表面存在的铁载体或转铁蛋白受体具有与哺乳动物竞争铁的能力。

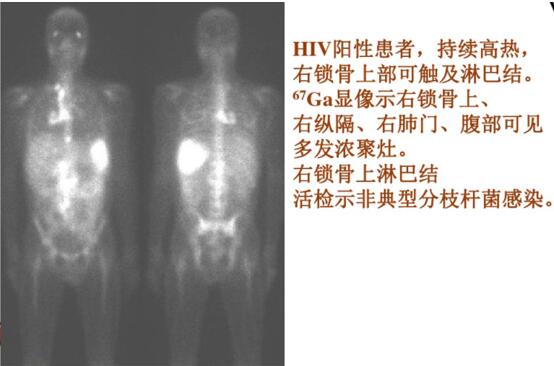

镓标记的柠檬酸盐(67Ga-Citrate)很早就被用作炎症部位的成像,并一度成为放射性炎症显像的首要选择。Ga的摄取机制很复杂,但目前被普遍接受的是如下理论:Ga离子的生物活性与三价铁离子相似。血液中,Ga与转铁蛋白(Transferrin,TF)牢固结合,在炎症部位,由于局部毛细血管通透性增加及pH下降,Ga与转铁蛋白解离,并从血管渗漏出,与白细胞产生的乳铁蛋白或由微生物产生的低分子铁载体结合(在酸性环境下,上述两种蛋白对Ga的亲和力较转铁蛋白高),从而在炎症病灶部位形成高Ga浓度。

自l971年起,67Ga-Citrate已广泛用于细菌感染/炎症的诊断,但由于需要在注射显像剂48 h或更长时间才能进行显像,使受检者所受辐射剂量较高,限制了其临床应用。

Kumar等科学家用68Ga标记的apo-transferrin进行细菌感染部位成像,该显像剂在细菌感染部位高度聚集,但在正常组织器官无聚集。在实验中,Kumar 等还偶然发现68Ga-apo-transferrin复合物能够检测出G-菌奇异变形杆菌(Proteus mirabilis,P.mirabilis)感染。但由于此项研究仅限于动物实验,其进一步应用的可能性还需进一步的研究。

随着人口老龄化、骨科及心血管人工植人物的增多、细胞毒性药物的广泛应用(化疗、器官移植)、艾滋病(AIDS)患者及临床耐药细菌的增加,感染显像越来越受到临床重视。但细菌感染显像剂从实验室走向临床应用将是一个漫长的过程。因此,尽管现有的显像剂存在各种缺陷或不足,但仍应利用好它们的优势,为临床提供更多有价值的信息。在这一方面,新成像设备如SPECT/CT、PET/CT)的应用无疑为感染显像带来了新的机遇。

进入多模态、分子显像新时代的核医学

现代医学影像由以精确、精密、精确显示组织器官解剖结构和组织密度变化为主的解剖影像(如CT、MR、超声)、以显示组织器官血流和功能变化为主的功能影像(如单光子发射计算机断层显像,SPECT)和以显示病变代谢变化为主的分子影像(molecular imaging)(如正电子发射断层扫描,PET)等三部分组成。在三大类影像技术中,核医学涵盖了其中的功能影像和分子影像。

以PET为代表的分子影像实现了对在体细胞和分子水平的机体生物代谢过程的观察及测定。其机制在于可选择多种探针或显像剂进行定性、定量检测细胞和分子的生物变化及其特征,最具代表性的为18F-脱氧葡萄糖(18F-FDG)显像。当肿瘤细胞数≥107时,PET即可显示肿瘤病变。

进入21世纪,多模态(multiple modality)显像技术,如SPECT/CT、PET/CT在核医学临床工作中得到了越来越广泛的应用。多模态显像技术的建立和应用为临床疾病的诊治提供了更加方便、全面、准确的影像信息。

目前全球,尤其是在我国,恶性肿瘤的发病率和死亡率仍居高不下。作为肿瘤预防和有效治疗的重要手段之一,肿瘤筛查,即发现癌前病变和尽早发现并诊断肿瘤具有重要意义。美国国家癌症协会认为,通过恰当的肿瘤筛查手段可避免30%一35%的癌症患者过早死亡。

与传统的仅对某一种癌症或某一器官和局部进行筛查的方法不同,FDG-PET或PET/CT用于恶性肿瘤健康筛查具有明显的优点。首先,葡萄糖代谢明显活跃是多数肿瘤共有的代谢特征,应用FDG做为显像剂,通过代谢成像,为多种肿瘤的早期发现奠定了基础;其次,FDG-PET或PET/CT可进行全身显像,一次检测可涵盖全身多种肿瘤的早期筛查;国内外筛查结果显示,应用FDG-PET或PET/CT显像进行肿瘤筛查发现恶性肿瘤的阳性率为0.7%-5%,明显高于传统的筛查方法;以FDG-PET作为筛查手段,对肺恶性肿瘤筛查数据显示,FDG-PET显像肺阳性结果的80%都是肺癌I期。

骨骼系统是恶性肿瘤常见的转移部位之一,有效诊断肿瘤骨转移对临床准确分期,制定恰当有效的治疗方案,评估预后,评价疗效等甚为重要。核医学骨显像剂99mTc-亚甲基二膦酸盐(99mTc-MDP)经静脉注射后可与骨骼中无机盐成分羟基磷灰石晶体发生化学吸附、与骨组织中有机成分结合而浓聚于骨组织。通过观察显像剂在骨骼中的生物分布及其变化,反映骨代谢及其变化。SPECT骨平面显像是临床应用最广泛、最基本的显像方式,突出特点之一是检测骨骼病变的敏感性高,如可较其他常规影像技术早3-6个月发现肿瘤骨转移病变。SPECT断层显像可进一步提高病变的检出率和诊断的特异性。SPECT断层显像可改善平面图像的组织对比度、提高显像空间分辨率。增加图像对比度可提高较小病变检出率,对于结构复杂的骨骼,如椎骨、颅骨、盆腔骨骼,可准确定位病变。对平面骨显像可疑但难以明确的异常改变,可通过断层显像进一步明确,提高敏感性和特异性,准确诊断疾病。有学者研究结果显示,多模态SPECT/CT骨显像诊断骨转移肿瘤的敏感度为96.0%,特异性96.5%,阳性预测值96.0%,阴性预测值96.4%,假阳性率为3.6%,假阴性率为4.0%,准确性96.2%。SPECT断层显像,尤其是SPECT/CT融合显像通过良好的定位显示可明显提高显像诊断的准确性。

多模态、分子影像融合现代医学影像技术和分子生物学技术,从解剖结构到分子功能的整体观察,在分子和细胞水平进行可视化显像认识疾病,阐明病变组织细胞受体密度与功能变化、基因与报告基因的表达、生化代谢变化及细胞信息传导等,为临床诊断、治疗监测和医学研究提供分子水平信息。可以预料,多模态、分子影像将成为未来主要的医学影像技术,为临床疾病的研究和有效诊治提供更加全面的影像信息。

相关文章: